Photovoltaik-Balkonkraftwerk, Stecker-Solar-Geräte, DIY-Solar, Guerilla-Solar – kleine Module, die über einen Wechselrichter direkt in die Steckdose gesteckt werden, tragen viele Namen und erfreuen sich größer Beliebtheit. Was sollte man beachten, bevor man eine Balkonsolaranlage kauft und installiert? Welche Unterschiede gibt es bei den Modulen? Benötige ich einen Wechselrichter mit WLAN-Schnittstelle und stört der große Baum vor dem Balkon? In diesem Ratgeber finden Sie alles rund um die Technologie, die Komponenten, rechtliches und bauliches. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert.

(Letztes Update: 05.06.24)

Aktuelle Nachrichten zu Balkonmodulen erhalten Sie hier.

In diesem Ratgeber:

Rechnet sich ein Balkonkraftwerk?

Sind Balkonsolaranlagen sinnvoll für die Energiewende?

Muss der Vermieter einer Balkonsolaranlage zustimmen?

Muss der Netzbetreiber eine Balkonsolaranlage genehmigen?

Welcher Wechselrichter ist der richtige für ein Balkonkraftwerk?

Welche Module sind die richtigen?

Balkonsolar nachrüsten, obwohl EEG-Dachanlage schon vorhanden ist?

Aktuelle Beiträge zu Steckersolargeräten

Wann rechnet sich eine Balkonsolaranlage?

Balkonmodule oder Steckersolargeräte, wie sie auch genannt werden, bieten auch Personen, die in Mehrfamilienhäusern leben, eine Möglichkeit bei der Energiewende mitzumischen. Kann da wirklich jeder mitmischen? Was ist, wenn der Balkon nach Nordwesten ausgerichtet ist oder ein großer Baum für Schatten sorgt? Lohnt sich in solchen Fällen der Einbau eines Balkonkraftwerks? Lohnen, das bedeutet in diesem Fall, dass die Kosten für die Komponenten durch die Einsparungen von Strombezugskosten, ausgeglichen werden – und zwar nur mit den eingesparten Strombezugskosten. Denn wer mit dem Balkonmodul ins Netz einspeist, erhält in den meisten Fällen keine Vergütung nach EEG. Theoretisch und rechtlich wäre das zwar möglich, der administrative Aufwand und die Kosten, die damit verbunden sind, lassen die meisten Menschen aber davor zurückschrecken. Außerdem: der Charme von Balkonkraftwerken liegt gerade in der stressfreien Anwendung.

Ob sich ein Balkonsolarsystem lohnt, hängt also im Wesentlichen von der Höhe des Ertrags verglichen mit der installierten Leistung und des Eigenverbrauchanteils ab. Aktuell sind genehmigungsfreie Installationen von maximal 800 Watt Leistung auf der Wechselstromseite erlaubt. Auf der Gleichstromseite dürfe bis zu 2000 Watt Modulleistung installiert werden. Die Systemkosten für ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Modulleistung inklusive Kabel, Wechselrichter dürften aktuell bei 500 Euro für liegen. Bei 1800 bis 2000 Watt Modulleistung und 800 Watt Wechselrichterleistung werden etwa 1000 bis 1200 Euro fällig. Für die Halterung sollten weitere 100 Euro eingerechnet werden. Bei System mit 2000 Watt werden meistens vier recht große Module installiert. Für den Balkon ist das eher nichts. Solche Systeme lassen sich mit Ballast in den Garten legen. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage fallen die Preise Monat für Monat.

Rechnet sich die Investition bei schlechter Ausrichtung, einem schattigen Baum oder im Single-Haushalt?

Vier Beispiel-Rechnungen:

Optimale Installationssituation, hoher Verbrauch

Ein Photovoltaik-System mit 800 Watt Leistung, das mit 35 Grad Neigung, optimaler Südausrichtung angebracht und niemals verschattet ist, dürfte 791 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. Geht man nun auch von einem Haushalt mit vielen Bewohnern aus, wie etwa einer Familie mit zwei oder drei Kindern, kann man mit über 3000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr rechnen. Bei Strombezugskosten von 33 Cent pro Kilowattstunde wären das in etwa 990 Euro pro Jahr für Strom. Schafft ein Verbraucher es, die vollen 791 Kilowattstunden selbst zu nutzen, sinken die Strombezugskosten auf 728 Euro, also 261 Euro weniger. Nach dieser Rechnung hätte sich das System bereits nach zweieinhalb Jahren amortisiert. Bei einer Anlage mit 2000 Watt Modulleistung können 1546 Kilowattstunden im Jahr erzeugt werden. Der Strombezug würde so halbiert – 450 Euro im Jahr. Die Anlage würde sich ebenfalls nach etwa zwei Jahren amortisieren.

Allerdings wird der Strom nicht komplett selbst verbraucht, wie in dieser Rechnung angenommen. Wie hoch der Anteil des selbst verbrauchten und des vergütungslos eingespeisten Stroms ist, hängt im erheblichen Maße davon ab, wie hoch der Stromverbrauch ist und ob ein Haushalt das Lastprofil entsprechend dem Ertrag anpasst. Zum Beispiel können Haushaltsgeräte wie Wäschetrockner oder Akkus eines E-Bikes vorwiegend tagsüber betrieben oder geladen werden. Wer zu viert wohnt, dürfte rund 60 Prozent des Stroms aus der Balkonanlage selbst verbrauchen – das entspricht bei einer 800 Watt-Anlage-einem Eigenverbrauch von 481 Kilowattstunden und Stromkostenersparnisse von 159 Euro im Jahr. Nach etwa fünf Jahren dürfte sich das System lohnen. Danach läuft die Anlage voraussichtlich problemlos weitere zehn Jahre und erwirtschaftet über diesen Zeitraum 1590 Euro.

Macht eine Balkon-Solaranlage Sinn bei einem Single-Haushalt?

Der Fakt, dass der Strom ohne Vergütung eingespeist wird, begünstigt Haushalte mit hohem Verbrauch und vor allem jene, die tagsüber verbrauchen. In Single-Haushalten bietet sich daher ein anderes Bild. Bei angenommenen 1500 Kilowattstunden Jahresverbrauch und einem Bezugspreis von 0,33 Euro pro Kilowattstunde liegen die jährlichen Stromkosten bei 495 Euro. Der Eigenverbrauch einer Steckersolaranlage in einem Single-Haushalt dürfte bei nur 39 Prozent liegen. Aus einem 800-Watt-Balkonkraftwerk bei optimaler Ausrichtung (35 Grad Neigung, Süden, keine Verschattung) liegt der Eigenverbrauchsanteil bei 307 Kilowattstunden im Jahr. Die vermiedenen Kosten betragen 101 Euro pro Jahr. Somit wäre die Anlage erst nach acht Jahren amortisiert.

Braucht ein Balkonkraftwerk einen Batteriespeicher?

Wem das zu lange dauert, denkt an dieser Stelle vielleicht über eine kleine Balkonsolar-Batterie nach. Diese gibt es mittlerweile von vielen Herstellern. Sie werden auch als portable Camping-Batterien angeboten. Eine gängige Größe ist eine Kilowattstunde und kostet um die 800 Euro. Mit der Batterie kann der Eigenverbrauch in einem Single-Haushalt auf bis zu 67 Prozent des Ertrags gesteigert werden. Die vermiedenen Kosten beim Strombezug durch 533 Kilowattstunden Eigenverbrauch dürften bei 176 Euro im Jahr liegen. Allerdings kostet das Gesamtsystem nun auch mindestens knapp 1600 Euro. Daher rechnet sich ein Balkonkraftwerk mit Batterie erst nach neun Jahren. Bei dem Vier-Personen-Haushalt mit 3000 Kilowattstunden läge der Eigenverbrauchsanteil mit einem Speicher bei 85 Prozent. Das System würde sich erst nach acht Jahren amortisieren.

Weniger oder mehr Leistung, statt Batteriespeicher?

Mit der installierten Leistung einfach herunterzugehen und zum Beispiel nur 400 Watt zu installieren, verbessert die Wirtschaftlichkeit der Anlage nicht. Die kleine Anlage ohne Speicher in einem Single-Haushalt amortisiert sich trotzdem erst nach acht Jahren. Derzeit ist es erlaubt auf der Gleichstromseite 2000 Watt Modulleistung zu installieren. Maßgeblich für die Bagatellgrenze ist der Wechselrichterleistung von 800 Watt. Module sind günstig und eine höhere installierte Leistung sorgt im Schwachlicht oder an bewölkten Tagen für mehr Ertrag. Der Ertrag liegt 1560 Kilowattstunden betragen. Davon werden im Single-Haushalt aber nur 27 Prozent selbst verbraucht. Die jährlichen Ersparnisse bei den Strombezugskosten liegen bei 138 Euro. Nach zehn Jahren rechnet sich das Balkonkraftwerk, das mehr Modulleistung als Wechselrichterleistung, aber keinen Speicher hat.

Muss das Balkonkraftwerk nach Süden ausgerichtet sein?

Die perfekte Südausrichtung des Moduls spielt bei der wirtschaftlichen Betrachtung keine allzu große Rolle. Ein Modul in optimaler Ausrichtung produziert zwar mehr als 200 Kilowattstunden pro Jahr mehr als eines, das nach Nordosten ausgerichtet ist. Dafür produziert das Nordost-Modul aber mehr Strom zu Zeiten, zu denen der Strom auch im Haushalt verbraucht wird. Somit steigt der Eigenverbrauch aus dem Modul. In einem Single-Haushalt mit 800 Watt Modulleistung in Südausrichtung würden pro Jahr 307 Kilowattstunden an Netzstrombezug vermieden werden – Eigenverbrauch 39 Prozent. Bei einer Nordostausrichtung läge der Wert immer noch bei 270 Kilowattstunden – Eigenverbrauch 49 Prozent.

Sollte ein Stecker-Solar-Gerät im perfekten Anstellwinkel sein?

Auf die Ausrichtung der Anlage haben Nutzer in aller Regel keinerlei Einfluss. Die Ausrichtung des Gebäudes, genauer gesagt des Balkons, gibt das vor. Allerdings können die Nutzer sich dazu entscheiden, die Module in den optimalen Anstellwinkel zu bringen. Der beträgt in unseren Breitengraden 35 Grad. Wer sich dagegen entscheidet, lässt die Module wahrscheinlich senkrecht an der Brüstung hängen. Diese zwei Szenarien haben wir vergleichen. Bei einer nach Westen ausgerichteten Anlage liegt der Ertrag bei senkrechten Modulen bei 70 Prozent des Ertrags von Modulen mit 35 Grad Anstellwinkel. Bei der tatsächlich genutzten Energiemenge betragen die Verluste durch die senkrechte Anbringung zwischen 15 und 20 Prozent gegenüber den optimal installierten Modulen.

Sorgt Verschattung für geringe Erträge bei Balkonsolaranlagen?

Ein ähnliches Bild liefert auch Verschattung, zum Beispiel durch Bäume. Module produzieren auch bei Verschattung oder Bewölkung noch Strom. Allerdings deutlich weniger. Selbstverständlich kommt es hierbei auf den Grad der Verschattung an. Wer seinen Balkon in den ersten beiden Stockwerken hat, dürfte stärker verschattet sein als ein Balkon, der im fünften Stock oder gar darüber liegt. Solange die Verschattung nur temporär ist und vielleicht sogar eher dann auftritt, wenn im Haushalt ohnehin eher selten Strom verbraucht wird, sollte Effekt auf die Amortisation überschaubar bleiben. Es gibt Bauweisen bei den Modulen, die dabei helfen können, die Ertragsverluste durch Verschattung zu minimieren. Module mit drei Bypass-Dioden und Halbzellen zum Beispiel.

Ein Photovoltaikmodul erzeugt so viel Strom, wie die schwächste Zelle zulässt. Tritt nur an einer Ecke des Moduls eine Verschattung auf, senkt das die Zellspannung im gesamten Zellstrang. Eine Bypass-Diode kann einen bestimmten Bereich des Moduls umgehen, sodass die Zellspannung im restlichen Strang hoch bleibt. Bei Modulen fürs Dach sind Bauweisen mit drei Bypass-Dioden in der Mitte recht weitverbreitet. Wer ahnen kann, dass eine Balkonanlage bisweilen verschattet wird, kann auf dieses Detail bei der Modulauswahl achten.

In beiden Szenarien, Verschattung und ungünstigere Ausrichtung, steigt der Anteil des Stroms, der auch selbst verbraucht wird. Eine Batterie lohnt sich also entsprechend weniger. Bei unserem Vier-Personen-Haushalt rechnet sich eine 800 Watt Anlage ohne Speicher und mittlerer Verschattung nach neun Jahren. Bei einer starken Verschattung dauert es 12 Jahre.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Balkonkraftwerke lohnen sich zwar am meisten für Mehrpersonen-Haushalte mit hohem Verbrauch und Südbalkon, aber eben nicht nur. Auch bei West oder gar Nordwest Ausrichtung oder mittlerer Verschattung kann die Anlage noch genügend Strom liefern, um die eigenen Bezugskosten zu senken. Ein Speicher hilft dabei, die Eigenverbrauchsrate auf 80 Prozent zu heben. Aufgrund der hohen Kosten für einen Speicher steigt die Amortisationszeit jedoch, sodass die Nutzung aus rein wirtschaftlicher Betrachtung wenig Sinn ergibt.

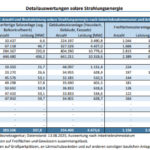

Alle Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken wurden mit dem „Stecker-Solar-Rechner“ der HTW Berlin gemacht. Der Rechner steht jedem kostenfrei hier zur Verfügung.

Sind Balkonsolaranlagen sinnvoll für die Energiewende?

Ist es den Aufwand wert? Sind die vielen kleinteiligen, eher weniger optimal angebrachten Anlagen auch den ganzen Aufwand wert? In Deutschland gibt es wahrscheinlich etwa 26 Millionen Balkone. Die genaue Zahl lässt sich kaum ermitteln. Unter Berücksichtigung von Ausrichtung des Balkons und der Verschattungssituation, lassen sich die Erträge der Balkonkraftwerke auf 500 Kilowattstunden pro Balkon im Jahr mitteln. Wenn jeder Balkon in Deutschland mit einer 800 Watt-Anlage ausgestattet wäre, würde diese 13.000 Gigawattstunden im Jahr erzeugen – oder so viel Strom wie die Stadt Berlin im Jahr verbraucht.

So gesehen ist es ein sinnvoller Beitrag zur Energiewende, der auch relativ einfach zu haben ist. Das geht beim Flächenverbrauch los. Die Brüstungen vor Balkonen bleiben sonst gänzlich ungenutzt. Konflikte um Artenvielfalt und Biodiversität, wie auf städtischen Gründächern, kann es hier nicht geben.

Auch was den Fachkräftemangel angeht, gibt es Vorteile. Steckersolargeräte können ohne Handwerker installiert werden. Wenn noch Energiemanager, die über Zeitschaltuhr und App den Verbrauch der Waschmaschine auf den Sonnenschein anpassen, ergeben sich auch Vorteile für die Netze.

Muss der Vermieter einer Balkonsolaranlage zustimmen?

Stecker-Solar-Geräte sind vordergründig für Mieter interessant, da sie nicht die Möglichkeit haben, eine Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach zu errichten. Das sind immerhin die Hälfte aller Menschen in Deutschland. Für Mieter stellt sich immer schnell die Frage, ob ein Vermieter vor der Installation informiert werden sollte. Die einfache Antwort ist: ja! Eine Zustimmung des Vermieters ist wichtig, auch wenn der diese Zustimmung nicht ohne Weiteres verweigern darf.

Als richtungsweisend zu dem Thema wird gerne ein Urteil des Amtsgerichts Stuttgart herbeigezogen. In dem Fall versuchte eine Vermieterin, über den Rechtsweg, das Balkonkraftwerk eines Mieters zu entfernen. Erfolglos. In der Begründung des Gerichts heißt es, dass Mieter einen Anspruch auf eine Zusage für eine Balkonsolaranlage haben, solange diese „baurechtlich zulässig, optisch nicht störend, leicht wieder zu entfernen, und fachmännisch ohne Verschlechterung der Mietsache installiert ist.“ Zudem handele es ich bei einer Photovoltaik-Anlage um eine Anlage, die dem übergeordneten Nutzen des Klimaschutzes dient. Eine Absage an eine solche Anlage müsse wohlbegründet sein, heißt es in dem Urteil. Ist das der Freifahrtschein für Balkonanlagen?

Von einer generellen Erlaubnis kann nicht die Rede sein. Die Bedingungen, an die das Amtsgericht eine Erlaubnis seitens des Vermieters knüpft, lassen sich unterschiedlich auslegen. So ist die Bedingung „optisch nicht störend“ einer gewissen Subjektivität unterlegen. Der Zusatz „baurechtlich zulässig“ ist immerhin seit November geklärt. Da die Module an Balkonbrüstungen hängen und Menschen darunter stehen können, gab es bis in jüngster Vergangenheit Unklarheit darüber, ob Balkonmodule nicht eine Allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung für Überkopfverglasung benötigen. Bis zur Bauministerkonferenz 2023 gab es hierzu keine bundesweite Regelung. Jetzt entschieden die Landesbauminister, dass Balkonmodule keine Bauprodukte sind und somit keine Zulassung benötigen.

Zum anderen können Vermieter verlangen, dass Mieter die VDE-Normen einhalten. Das heißt, Vermieter können auch noch den fachgerechten Einbau einer Einspeisesteckdose verlangen. Auch die Leistungsgrenze der Anlagen liegt noch bei 600 Watt. Für beide Punkte ist die Einführung einer Produktnorm notwendig. Die lässt noch auf sich warten. Anfang Mai 2024 legte der VDE den zweiten Entwurf für die Produktnorm vor. Das Normungsgremium plant demzufolge eine Anhebung der Bagatellgrenze auf 800 Watt und eine Erlaubnis, Balkonmodule über einen einfachen Schukostecker in die Haushaltssteckdose zu stecken.

Die Duldung, die aktuell gilt, lässt eine rechtliche Grauzone offen, die Vermieter nicht ohne Weiteres akzeptieren müssen. Das bedeutet Vermieter, hätten in diesem Fall das Recht, die Installation einer Balkonanlage zu untersagen.

Ein Widerspruch seitens der Vermieter ist also noch möglich. Zudem sind andere Gerichte nicht dazu angehalten, dem Fall des Amtsgerichts Stuttgart als Präzedenzfall zu folgen und genauso zu entscheiden. Daher ist es absolut notwendig beim Vermieter oder einer Eigentümergemeinschaft vorab um Einverständnis zu bitten. Das sollte auch in einer Einverständniserklärung schriftlich festgehalten werden. Größere Wohnungskonzerne mit vielen Zehntausend Wohneinheiten haben hierfür häufig bereits Online-Formulare, die durch den Vermieter ausgefüllt werden können. Die Bedingungen, die die Wohnungskonzerne in diesen Formularen stellen, sind jedoch nicht einheitlich und zahlreiche verlangen die Einhaltung der VDE-Normen.

Eine weitere Verbesserung für Mieterinnen und Mieter könnte bald anstehen. Stecker-Solar-Geräte sollen in den Katalog der „privilegierten baulichen Veränderungen“ aufgenommen werden. Wann das kommt, steht noch offen. Das Bundesministerium der Justiz ist hier federführend und verweist auf einen laufenden parlamentarischen Prozess, bei dem der Bundestag über das Datum einer Abstimmung über diesen Entwurf entscheide.

Muss der Netzbetreiber eine Balkonsolaranlage genehmigen?

Eine Genehmigung vom Netzbetreiber benötigen Sie für ein Stecker-Solar-Modul nicht. Die Bagatellgrenze dafür liegt EU-weit nach EU-Verordnung 2016/63 bei 800 Watt. In Deutschland wurde diese Verordnung mit dem Solarpaket 1 beschlossen.

Seit dem 1. April gilt eine vereinfachte Anmeldung für Balkonsolaranlagen. Betreiber müssen die Anlage im Marktstammdatenregister eintragen. Hierfür gibt es eine vereinfachte Eingabemaske, speziell für Balkonsolaranlagen. Die Bundesnetzagentur informiert anschließend den Netzbetreiber über die Installation der Balkonsolaranlage. Zudem kann die Balkonsolaranlage zeitweise mit einem alten, rückwärts laufenden Zähler betrieben werden. Effektiv speisen Betreiber den Strom dann zum Bezugspreis ein. Das wird auch Net Metering genannt. Es liegt in den Händen des Netzbetreibers, diesen Umstand durch einen Zählertausch schnellstmöglich zu beenden.

Wer die Anlage nicht im Marktstammdatenregister einträgt und daher nicht dem Netzbetreiber meldet und mit dem falschen Zähler betreibt, wird ein Bußgeld zahlen müssen. Allein für die nicht-Anmeldung im Marktstammdatenregister sind laut Energiewirtschaftsgesetz Bußgelder bis zu 50.000 Euro möglich. In der Praxis ist bei Verstößen mit Stecker-Solar-Geräten deutlich weniger zu erwarten. Allerdings können auch noch Strafen vom Netzbetreiber und Stromversorger kommen. Wenn der Zähler aufgrund der fehlenden Meldung nicht getauscht wurde, können Strafe und Rückzahlungen fällig werden.

Welcher Wechselrichter ist der richtige für ein Balkonkraftwerk?

Bei den Wechselrichtern einer Steckersolaranlage handelt es sich letztlich um einen einfachen Mikrowechselrichter oder um einen Modulwechselrichter. Die meisten Hersteller solcher Wechselrichter bieten jedoch spezielle Ausführungen an, die mit ihren Leistungsvorgaben den in Deutschland geltenden Normen entsprechen. Die Bagatellgrenze von 800 Watt, richtet sich an die Wechselrichterausgangsleistung. Wichtig ist also, dass der Wechselrichter in dem vorgeschriebenen Leistungsbereich bleibt. Die Modulleistung darf dabei sogar bis zu 2000 Watt betragen. Wer so bauen möchte, muss dabei die technischen Spezifikationen des Wechselrichter überprüfen. Die alle Wechselrichter können mehr Modulleistung als Wechselstromausgangsleistung installieren. Zudem enthalten die Balkonwechselrichter extra Funktionen, wie Konnektivität zu einer App, die in gewöhnlichen Mikrowechselrichter nicht unbedingt vorkommen würden.

Ansonsten unterscheiden sich die Wechselrichter im Preis, der Effizienz und dem Funktionsumfang.Wechselrichter mit 800 Watt AC-Leistung kosten Stand Mai 2024 zwischen 80 und 120 Euro. Für Geräte, die bis zu 2000 Watt Modulleistung aufnehmen können, sollten Käufer 200 bis 240 Euro einrechnen. Die Preise schwanken aufgrund von Liefersituation und Nachfrage häufig.

In puncto Wirkungsgrad liegen viele Geräte bei 92 bis 98 Prozent. Die Hersteller geben dabei den Spitzenwirkungsgrad an. In der echten Welt wird der Wechselrichter aber häufig im Teillastbereich arbeiten. Wichtiger ist daher der europäisch gewichtete Wirkungsgrad. Dieser Wirkungsgrad berücksichtigt, wie häufig der Wechselrichter im Jahr unter schwächerem Licht arbeitet und somit, wie effizient der Wechselrichter unter Teillast arbeitet. Einige Hersteller geben neben dem Spitzenwirkungsgrad nur den CEC-gewichtet Wirkungsgrad an. Dabei handelt es sich um die gleiche Methode, jedoch für die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Kalifornien. Die Methode bietet für in Deutschland aufgestellte Anlagen wenig Aufschluss.

Professor Krauter an der Universität Paderborn vermisst seit Jahren die Wirkungsgrade von Mikrowechselrichter. In einer Publikation aus dem Jahr 2023 stellt er fest, dass die gemessenen europäisch gewichtete Wirkungsgrade von 30 im Markt beliebten Mikrowechselrichtern bei 73,3 bis 95,4 Prozent liegen. Die Veröffentlichung lässt sich hier in englischer Sprache nachlesen.

Balkonspezifische Wechselrichter bieten manchmal zwei MPP-Tracker. Diese Tracker finden den optimalen Arbeitspunkt, also das Verhältnis von Spannung und Strom, an dem ein Wechselrichter die höchste Leistung erbringt. Dieses Verhältnis ändert sich mit Temperatur und Strahlungsintensität fortlaufend. Gehören zwei Module zur Balkonanlage und nur eines davon wird verschattet, sinkt der Ertrag für beiden Module – es sei denn, der Wechselrichter verfügt über zwei unabhängig arbeitende MPP-Tracker. Wer also absehen kann, dass es zu ungleichmäßigen Verschattung an der Balkonanlage kommen wird, sollte sich nach einem Wechselrichter mit entsprechender Funktion umsehen.

Zusätzlich bieten einige Wechselrichter noch Verbindungsmöglichkeiten, zum Beispiel über WLAN, um mittels einer App auf dem Handy die Ertragsdaten der Anlage auslesen zu können. Wem solche Features wichtig sind, kann sich bei den Herstellern über das Angebot von integrierten Monitoringsystemen und Einbindungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Energiemanager für zu Hause informieren.

Welche Module sind die richtigen?

Balkonmodule unterscheiden sich von Dachmodulen zunächst in der Größe. Bei einer Bagatellgrenze von 800 Watt eignen sich zwei 400 Watt Module. Preiswerte Module dürften Stand Mai 2024 mit Zellen der PERC-Technologie gebaut werden. Die Art Zellen werden für Dachmodule nicht mehr verwendet und wurden durch TOPCon oder Heterojunction abgelöst. 400-Watt-PERC-Module dürften sie 1,70 Meter lang und einen Meter breit sein. Solche Module können Wirkungsgrade zwischen 19 und 21 Prozent erreichen. Das Gewicht beträgt in der Regel um 20 Kilogramm. Signifikante Gewichtseinsparungen bei dieser Technologie sind nur durch ein dünneres Frontglas zu erreichen. Das ginge allerdings auf Kosten der Widerstandsfähigkeit gegen Hagel und starke Windböen. Käufer sollten hier abwägen.

Es gibt auch andere Technologien, bei denen ebenfalls monokristalline Perc-Zellen auf ein ETFE-Polymer laminiert werden. Zwischen den Zellen lassen die Hersteller etwas Platz, sodass das Modul entlang der Lücken zwischen den Zellen etwas flexibel bleibt. Auf der Vorderseite befindet sich kein Glas, sondern ein lichtdurchlässiges Polymer. Das Modul soll sich so diversen Oberflächen anschmiegen können. Der Hauptvorteil solcher Module liegt jedoch beim Gewicht. Einige Hersteller werben mit zwei bis drei Kilogramm pro Modul. Manchmal zeigen die Datenblätter auch elf Kilogramm. Der Nachteil dieser Technologie liegt jedoch in einer geringeren Effizienz. Die in den Datenblättern einiger Hersteller mit 15 oder 16 Prozent angegeben wurde. Das ist deutlich weniger als normale Glas-Folien-Module mit Mono-Perc Technologie leisten. Bei anderen Herstellern wurde im Datenblatt keine Angabe zum Wirkungsgrad gemacht. In solchen Fällen ist ein Kauf nicht ratsam.

Die leicht flexible Bauweise birgt auch die Gefahr von Zellbruch. In diesen Modulen sind gewöhnliche kristalline Zellen verbaut. Diese sind sehr spröde. Einmal gebrochen ist der Stromfluss unterbrochen und sie arbeiten zum Teil gar nicht mehr, oder nur noch ein kleiner Teil der Zell kann Strom liefern. In einigen Werbeabbildungen solcher Module im Internet sind geschwungene und gerollte Module zu sehen. In der Realität sollte man seinem Modul solche Strapazen ersparen. Die flexiblen Module werden auch nicht auf einen Rahmen geklemmt, sondern mit Metallkabelbindern an der Balkonbrüstung befestigt. Dabei sollte alles sehr „stramm gezogen“ werden. Einige Hersteller weisen hier besonders darauf hin, dass bei der Befestigung darauf zu achten ist, dass durch Wind verursachte Vibrationen vermieden werden müssen – denn sonst drohe Zellbruch und eine Leistungsminderung. Ein Hersteller, der in seiner Modulbeschreibung darauf hinwies, teilte im selben Atemzug mit, dass er in solchen Fällen keine Gewährleistung für das Modul übernehmen werde. Ein Blick in die Garantiebedingungen kann also auch nicht schaden.

Balkonsolar nachrüsten, obwohl EEG-Dachanlage schon vorhanden ist?

Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, denkt möglicherweise über eine kleine unkomplizierte Erweiterung nach. Da scheinen die Steckersolargeräte genau richtig zu kommen. Hierfür bieten sich zwei Möglichkeiten.

Die Balkonsolaranlage kann als Erweiterung der bestehenden EEG-Dachanlage genutzt werden. Dann erhalten Nutzer die vereinbarte Einspeisevergütung der Dachanlage auch für den Strom aus dem Stecksolargerät. Das geht allerdings nur, wenn die Dachanlage bislang nicht länger als 12 Monate in Betrieb ist.

Sollte die Dachanlage schon älter sein, muss vom Netzbetreiber ein neuer Zähler gesetzt werden, um akkurat zu berechnen, was nach EEG zu vergütender Strom und was Balkonsolarstrom ist. Der zweite Zähler kostet allerdings extra und könnte die Kosten für die Steckersolaranlage zu sehr in die Höhe treiben.

Eine Alternative dazu ist, dass Balkon- und Bestandsanlage über denselben Zähler einspeisen. Die Vergütung wird dann nach Leistungsproporz verteilt. Ein Beispiel: Ein 10-Kilowatt-Anlage von 2017 bekommt 12,3 Cent Einspeisevergütung. 2024 kommt eine 800 Watt Balkonanlage hinzu. Dann werden acht Prozent des gesamten Jahresertrags mit der Einspeisevergütung von 2024 vergütet, der Rest mit der von 2017. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Balkonanlage auch acht Prozent des Jahresertrags ausmacht.