Sponsored: Z&H Energiesysteme und Menlo Electric – Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Z&H Energiesysteme und Menlo Electric haben in Niedersachsen zwei Photovoltaik-Anlagen realisiert. Die Installation von Jinko Solar „Tiger Neo N-Type 54HL4-V“-Modulen auf einem Gewerbedach und einem Privathaus brachten beachtliche jährliche Stromkosten-Einsparungen von bis zu 51.000 Euro.

Sonnige Aussichten: Warum wir eine bessere Energieplanung brauchen

Auch 2023 ist ein herausforderndes Jahr für den Energiesektor. Der Krieg in der Ukraine dauert an, geopolitische Spannungen nehmen zu und der Atomausstieg ist vollzogen. Damit einher gehen Unsicherheiten, die für den schnellen Ausbau der Erneuerbaren hinderlich sind. Die sind Ziele ambitioniert. Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus Erneuerbaren gedeckt werden. […]

Studie: Smart Meter und dynamische Stromtarife für Gewerbe verringern Stromverbrauch

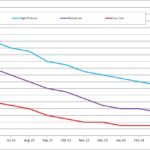

Das Fraunhofer ISE analysierte gemeinsam mit Partnern Lastgänge und Flexibilitätspotenziale von verschiedenen Unternehmen. Im Modell rechneten die Freiburger Forscher den Effekt hoch. die Residuallast könnte um drei Prozent fallen.

bne fordert bessere Rahmenbedingungen für bidirektionales Laden

Der Verband schlägt Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsposition, der Standardisierung der Prozesse und für mehr Wirtschaftlichkeit vor. Damit soll das Potenzial gehoben werden, um die Flexibilität im Energiesystem durch bidirektionales Laden zu erhöhen. Es könnte dazu genutzt werden, Lastspitzen von Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu puffern.

Europa klimaneutral bis 2035 mit bis zu 4,5 Terawatt Photovoltaik ist günstiger als 2050-Ziel

Fossile Brennstoffe sind sehr teuer geworden. Angesichts dessen, haben Forschende der LUT Universität berechnet, dass ein schnellerer Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung bis 2035 günstiger wäre, als das wie bisher geplant, die Klimaneutralität bis 2050 zu schaffen.

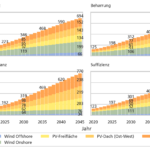

Fraunhofer ISE: Klimaneutralität bis 2045 erreichbar – Vermiedene Umweltschäden senken Mehrkosten

Vier Szenarien haben die Freiburger Wissenschaftler für das Erreichen der Klimaschutzziele bis 2045 modelliert und nun auf die Verschärfung hin angepasst. Es zeigen sich erhebliche Mehrkosten, die allerdings durch die vermiedenen Kosten für Umweltschäden reduziert werden können. Am Ende könnte die Kostenrechnung sogar positiv ausfallen, doch dies hängt maßgeblich vom gesellschaftlichen Verhalten ab.

Schleswig-Holstein will den Bundesrat für Energiepreisreform mobilisieren

Der Entschließungsantrag des Bundeslandes zielt darauf, Strom günstiger zu machen – auch durch ein rascheres, deutlicheres Abschmelzen der EEG-Umlage. Zudem will Schleswig-Holstein prüfen lassen, Eigenverbrauch und Direktversorgung aus Anlagen bis 100 Kilowatt von der EEG-Umlage zu befreien.

Der richtige Mix macht’s: Energiewende braucht zentrale und dezentrale Technologien

Das Akademieprojekt „Energiesysteme der Zukunft“ spricht sich dafür aus, alle verfügbaren erneuerbaren Technologien ausbauen. Für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland braucht es überdies schnellstmöglich einen Netzausbau und eine sichere digitale Steuerung.

Dena: Mit Künstlicher Intelligenz zu integrierter Energiewende

In einer Analyse sind verschiedene Möglichkeiten untersucht worden, wie Künstliche Intelligenz im Energiesystem genutzt werden kann. Insgesamt hat die Deutschen Energie-Agentur neun Anwendungsfelder identifiziert – sie reichen von der verbesserten Integration von Photovoltaik, Windkraft und anderen Erneuerbaren bis hin zu Cyberattacken.

Studie: Aus der Energiewende muss eine Energiesystemwende werden

Die Reiner Lemoine Stiftung hat in einer Übersichtsstudie die systemischen Hemmnisse der Energiewende untersucht und mögliche Lösungsansätze entwickelt. Demnach muss das Energiesystem ganzheitlich neu gedacht und aus den alten Strukturen gelöst werden.