„Ein Kohleausstieg nach 2030 ist zu spät“, warnt Energy Brainpool mit Blick auf die vom Bundeskabinett verabschiedete Novelle des Klimaschutzgesetzes. Demnach soll vor allem die Energiewirtschaft die Reduktion ihres CO2-Ausstoßes beschleunigen und die Emissionen bis 2030 auf 108 anstatt bisher 175 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente senken. Wie das neue Sektorziel erreicht werden kann und welche Rolle der Kohleausstieg und der Ausbau der erneuerbaren Energien dabei spielen, hat das Berliner Beratungshaus jetzt analysiert.

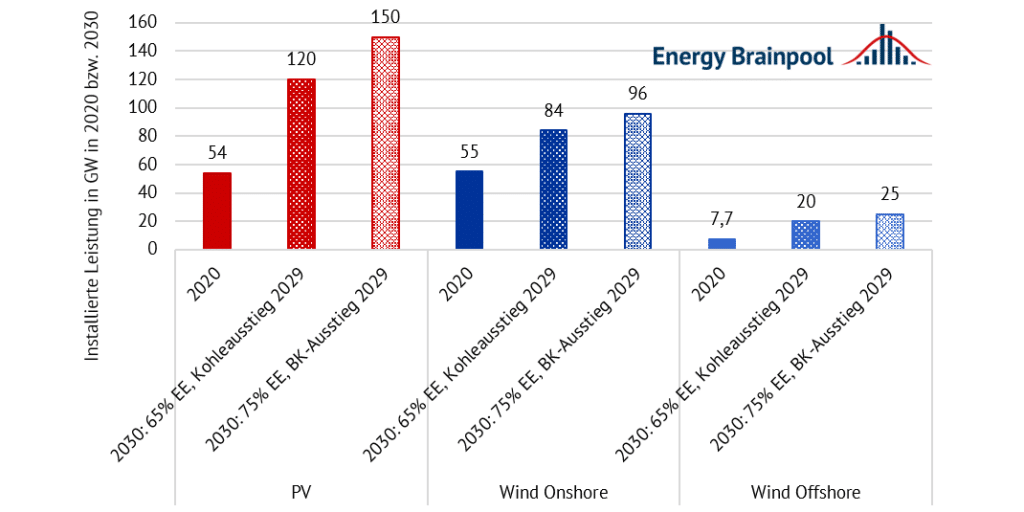

Energy Brainpool zufolge bleibt ein Ausstieg aus der Kohleverstromung hinsichtlich der Emissionen der mit Abstand größte Hebel. Werde allein der Braunkohleausstieg auf 2029 vorverlegt, müsse der avisierte Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 von 65 auf 75 Prozent erhöht werden – in dem Fall müssten bis 2030 jährlich 10 statt 7 Gigawatt Photovoltaik, 1,7 statt 1,2 Gigawatt Offshore-Wind und 4,1 statt 2,9 Gigawatt Onshore-Wind zugebaut werden, um das energiewirtschaftliche Sektorziel zu erreichen. Bei einem gleichzeitigen Vorziehen des Steinkohleausstiegs auf 2029 sei das energiewirtschaftliche Sektorziel auch mit einem Erneuerbaren-Anteil von 65 Prozent erreichbar.

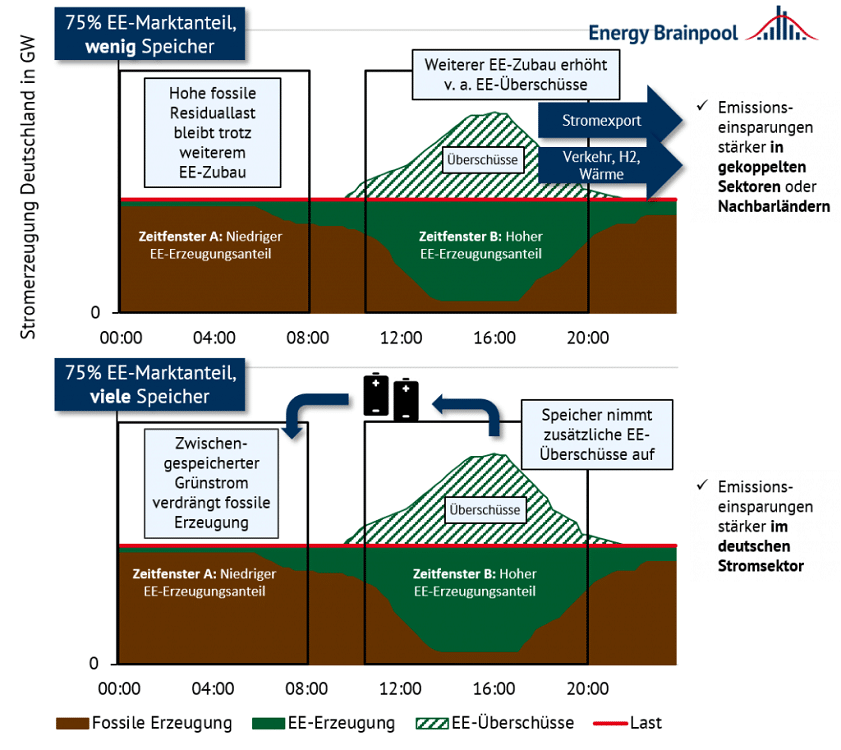

Energy Brainpool weist jedoch auf ein Problem hin: Wenn der Erneuerbaren-Anteil am Stromverbrauch sinkt, weil in den wind- und sonnenreichen Stunden andere flexible Verbraucher insbesondere in Sektoren wie Verkehr, Wasserstoff oder Wärme den erneuerbaren Strom nutzen, sinkt auch die Emissionsminderung im Energiesektor.

Die Rolle der Stromerzeuger von Energie aus erneuerbaren Quellen wandelt sich zunehmend, so die Berater: vom Verdränger fossiler Stromerzeugung hin zum Enabler von Emissionseinsparungen in gekoppelten Sektoren. Und dadurch schrumpfe der Beitrag des zusätzlichen Erneuerbaren-Ausbaus zum Erreichen des energiewirtschaftlichen Sektorziels bei hohen Erneuerbaren-Anteilen. „Lediglich ein umfangreicher Markthochlauf von Stromspeichern kann den Verdrängungseffekt fossiler Erzeuger durch erneuerbare Energien im Stromsektor aufrechterhalten“, so Michael Claußner. Mit Speichern sei es möglich, die Erneuerbaren-Strommengen in Stunden mit CO2-intensiver Stromerzeugung zu verlagern.

Grafik: Energy Brainpool

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Eine etwas komische Argumentation. Erstens ist z.B. mit dem neuen CO2 Gesetz in der Schweiz die Dekarbonisierung in Sicht. Da werden fossile Heizungen schon bald verboten, was die direkte Stromnachfrage massiv steigert. Die gleiche Entwicklung im Verkehr. Mit dem elektrifiziertem Verkehr lassen sich die Überschüsse am Tag ideal verwerten. Aktuell dürften grosse Pumpspeicherwerke immer noch die eleganteste Lösung sein, Schwankungen bei den EE im Tages- bis Wochengang zu glätten. Dass die EU die Schweiz im Strommarkt ausschliessen will, ist politisch bedingt, effektiv völliger Unsinn. Und was die Autoren auch nicht bedenken: Mit Spitzenstrom für 2-3 Stunden an – angenommen – 100 Tagen Wasserstoff zu produzieren, ist betriebswirtschaftlicher Nonsens. Investitionen müssen durch eine möglichst hohe Betriebsdauer ausgelastet werden. Wobei das Problem immer grösser wird: Die Photovoltaik ist auf dem Siegeszug: Günstig, beliebig skalierbar, bewilligungstechnisch simpel. Und der produzierte Strom kann direkt verbraucht werden. Nur: Das Tag-Nacht/Sommer-Winterproblem verschärft sich immer mehr. Da helfen keine Pumpspeicher. Nur das Gasnetz hat die Kapazitäten, grosse Mengen zu speichern. Also müssen vielleicht doch im Sommerhalbjahr grosse Mengen Strom zu Wasserstoff verwertet werden. Hier muss man sich auch bei den Wärmepumpen bedanken, die immer mehr eingesetzt werden.