Ecop erhält 8,5 Millionen Euro frisches Kapital

Der österreichische Entwickler von Hochtemperatur-Wärmepumpen hat sich einen direkten Zuschuss und eine Kapitalbeteiligung vom EIC Accelerator gesichert. 969 Unternehmen hatten sich um die Förderung beworben, insgesamt 68 kamen zum Zug und erhalten insgesamt 411 Millionen Euro.

EEB-Studie: Deutschland verfügt nicht über genug geeignete Flächen für Photovoltaik- und Windkraft-Ausbau bis 2040

In Europa gibt es genug Land, um Solar- und Windenergie auszubauen. Nur 2,2 Prozent der EU-Gesamtfläche würden für bestehende und künftige Photovoltaik- und Windkraftprojekte gebraucht, um die Pariser Klimaziele bis 2040 zu verwirklichen. Doch in Deutschland und Italien gibt es nach der Analyse des Europäischen Umweltbüros nicht genügend geeignete Flächen für Erneuerbare, wenn Naturschutzgebiete und hochwertige landwirtschaftliche Flächen ausgeschlossen werden. Dies betrifft vor allem die Windkraft an Land.

Baywa setzt EBIT-Prognose für 2024 aus

Der Münchner Konzern legte vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vor, verschob zugleich jedoch die Veröffentlichung des finalen Halbjahresberichts. Derzeit wird ein Sanierungsgutachten erarbeitet, um das hochverschuldete Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Im Fokus steht wohl der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Erneuerbaren-Tochter Baywa re.

Bundesregierung beschleunigt Genehmigungsverfahren für Photovoltaik, Windkraft und Speicher

Beschleunigungsgebiete und verkürzte Genehmigungsverfahren sollen für einen schnelleren Ausbau bei Wind- und Solarparks sowie Energiespeicher am selben Standort sorgen. Es werden damit Vorgaben aus der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinie des Jahres 2023 umgesetzt. Auch für Elektrolyseure zum Hochlauf der Wasserstoff-Erzeugung werden Genehmigungen erleichtert.

Neue grüne Geschäftsmodelle müssen her

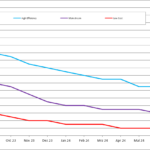

Die Modulpreise haben sich in diesem Monat erneut seitwärts beziehungsweise leicht nach unten bewegt und eine Änderung dieses Trends ist nach wie vor nicht in Sicht. Die Nachfrage im Kleinanlagensegment, aber auch im gewerblichen Bereich, hinkt den Erwartungen weiter hinterher und ist auf einem Tiefstand, wie wir ihn seit Ende letzten Jahres nicht mehr gesehen […]

Christian Laibacher in Untersuchungshaft

Der Chef der Solar Fabrik befindet sich in Haft, wie die Staatsanwaltschaft Würzburg pv magazine bestätigte. Gegen ihn wird wegen Zollvergehen ermittelt, die durch den Photovoltaik-Großhändler ESC Verwaltungs GmbH & Co.KG während der Zeit des Minimumimportpreises für chinesische Solarmodule begangen worden sein sollen.

EU-Rechnungshof fordert Realitätscheck bei der Wasserstoffstrategie

Überambitioniert und ohne analytische Grundlage, so das Fazit der obersten Prüfer der EU zur Wasserstoff-Strategie. Trotz der gewaltigen Fördersumme von 18,8 Milliarden Euro sei nicht zu erwarten, dass die EU auch nur die Hälfte des Ziels für Wasserstoff-Produktion und den Import bis 2030 erreicht.

Batteriespeicher auf einem Kapazitätsmarkt

In Deutschland – aber nicht nur dort – wird heftig über das Pro und Contra eines Kapazitätsmarktes debattiert. Der Bundesverband Erneuerbare Energien ist dagegen, zuletzt haben sich auch der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, die DIHK und die Energiebörse EEX deutlich positioniert. Deutschland brauche kein „Kraftwerksförderprogramm“. In diesem Beitrag erklären vier Fachleute, warum auf einem Kapazitätsmarkt auch andere […]

Wasserstoff-IPCEI „Hy2Infra-Welle“: Fördermittelbescheide über 4,6 Milliarden Euro für 23 Projekte übergeben

Es geht um den Aufbau von Erzeugungskapazitäten für grünen Wasserstoff sowie einer Transport – und Speicherinfrastruktur. Die Förderung wird zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent von den Ländern getragen.

Forscher wollen Elastokalorik als Alternative zu Wärmepumpen und Klimaanlagen entwickeln

Die Technologie habe das Potenzial, heutige Klima- und Heizungsanlagen zu ersetzen. In der Kombination beispielsweise mit Photovoltaik bestünde ein großer Vorteil darin, dass sie sehr viel weniger Strom benötigt.