Jeder kennt diese etwas verstaubte Parole aus den 1970er- und 1980er-Jahren, die allerdings zumindest in Deutschland kaum noch zu lesen oder hören ist, nachdem die Bundesregierung anlässlich der Nuklearkatastrophe im Atomreaktor Fukushima Daiichi in Japan im Jahre 2011 den Atomausstieg beschloss. Auch weltweit ist der Kernenergieausbau nach diesem Zwischenfall weitestgehend zum Erliegen gekommen. Mit den neuesten Entwicklungen und Ankündigungen zum Thema Klimaschutz im In- und Ausland dürfte jedoch die Sorge berechtigt sein, dass es mit der Nutzung der Kernspaltung als CO2-arme Energiequelle noch nicht zu Ende ist. Die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen deren zu kurz gegriffene Klimaschutzbemühungen hat die Regierung in den letzten Wochen zu einer schnellen Nachbesserung genötigt. Diese erfolgte dann in einer Geschwindigkeit, wie sie bis dato keiner für möglich gehalten hatte. Allein die Konzepte zur konkreten Umsetzung fehlen oder sind noch zu nebulös formuliert. Aus diesem Grunde ist zu befürchten, dass manchen Politikern in Deutschland – aber auch weltweit – in den kommenden Jahren wieder nichts Besseres einfällt, als die gute alte Kernenergie als die beste, wenn nicht einzige fristgerecht realisierbare Lösung zu präsentieren.

„Regenerative Energiequellen sind zu unzuverlässig, da wetterabhängig, die bekannten Speichertechnologien sind noch zu teuer und deren öffentliche Förderung belastet die Volkswirtschaft“, so die ewige Leier, die wir uns laufend von konservativer Seite anhören müssen. Dabei ist die Nutzung der Sonnenenergie mittlerweile nachweislich die wirtschaftlichste Form der Energieerzeugung und Speichertechnologien werden auch immer preiswerter. Diese Aussage muss allerdings nach aktuellem Stand wieder relativiert werden. Leider schlagen wir uns noch immer mit einer Materialverknappung an allen Fronten herum. Das beginnt beim Polysilizium für die Solarzellenfertigung, geht über diverse Edelmetalle bis hin zu Glas- und Aluminium für die Modulproduktion. Darüber hinaus fehlen Bauteile für Wechselrichter, Stahl für die Unterkonstruktion und Kupfer für die Solarkabel. Zu allem Überfluss steigen die Frachtraten aus China beinahe täglich. Alle diese Faktoren lassen momentan die Modulpreise, sowie die Gesamtkosten für Photovoltaik-Anlagen in die Höhe schnellen. Sollten also Zweifler Recht behalten – ist Solarenergie zu teuer?

Nun, wir haben es hier eindeutig mit den Nachwehen der weltweiten Pandemie zu tun. Einerseits wurden Produktionen Corona-bedingt zumindest kurzzeitig heruntergefahren, der internationale Frachtverkehr reduziert oder sogar eingestellt. Andererseits stieg aber das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung und damit die Nachfrage nach Photovoltaik, insbesondere im Kleinanlagensektor. Die negativen Effekte sind aber nur von kurzer Dauer – zum Jahreswechsel dürfte sich die Situation normalisiert haben. Echte Zukunftsprognosen möchte zwar noch niemand abgeben, zu turbulent waren die letzten eineinhalb Jahre, aber eine Trendwende ist schon sehr realistisch – spätestens im Frühjahr 2022. Bis dahin heißt es: Durchhalten und um Verfügbarkeiten und Liefermengen kämpfen, mit den Auftraggebern nachverhandeln und Projekte realisieren, bei denen es beim Preis nicht auf den letzten Cent ankommt.

Was ist in Deutschland eigentlich genau passiert, das Anlass zur Sorge bereitet?

Nach einer Verfassungsbeschwerde von Klimaschützern, unter anderem aus der Fridays-For-Future-Bewegung, erklärte das Bundesverfassungsgericht das erst kürzlich von der Regierung verabschiedete Klimaschutzgesetz in Teilen als verfassungswidrig, da die dort vorgesehene Emissionsminderung ab 2031 nicht genügt, um Klimaneutralität zu erreichen. Man dürfe kommenden Generationen auf der Erde keine Situation hinterlassen, welche deren Freiheits- und Grundrechte einschränkt, sondern müsse die Lasten gerecht verteilen, so die Begründung des Urteils. Die Nachbesserung der Regierungsparteien, wohl auch im Hinblick auf den angehenden Wahlkampf, folgte auf den Fuß. Statt 2050 soll Deutschland jetzt bereits 2045 klimaneutral sein und das Klimaziel für 2030 wurde von 55 auf 65 Prozent Treibhausgasminderung angehoben. Klimafachleute warnen zwar davor, dass diese Vorgaben noch immer nicht ausreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, doch mancher Industrievertreter gibt schon einmal zu bedenken, dass dies alles viel zu teuer sein wird und dem Wirtschaftsstandort Deutschland den Todesstoß versetzen wird – immer das alte Lied.

Nun ist ja im Zusammenhang mit dem schrittweisen Abschalten aller Atomkraftwerke auch immer wieder von einer zu erwartenden „Stromlücke“ die Rede, die nicht mit erneuerbaren Energien, sondern nur mit Erdgas zu füllen ist. Wird sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach dem Karlsruher Urteil nun von seiner Erdgas-Strategie verabschieden? In jedem Falle ist in allen Reduzierungsszenarien auch immer die Rede von Treibhausgassenken, also technischen oder natürlichen Verfahren, CO2 aus der Atmosphäre zu holen und wieder dauerhaft in einzulagern. Es wird im Klimagesetz ja auch der irreführende Begriff „Klimaneutralität“ verwendet und nicht „Nullemission“ oder „100 prozentige regenerative Energieerzeugung“. Hier werden uns jedoch Ausgleichsmöglichkeiten vorgegaukelt, die bei näherer Betrachtung irreal sind. Es sterben durch den Klimawandel aktuell schon deutlich mehr Wälder, als neu angepflanzt und aufgezogen werden können. Und die technische Entnahme von Kohlenstoff aus der Luft mit anschließender Einlagerung in ein Reservoir unter der Erde, die sogenannte CO2-Sequestrierung, ist weder sicher noch energetisch sinnvoll umsetzbar.

Der Erfolg der deutschen Klimabewegung bei der Einforderung ambitionierterer Klimaziele wird wohl weltweit Nachahmer dazu anstiften, in ihren Ländern ebenfalls Klage einzureichen, was prinzipiell sehr positiv zu bewerten ist. So entsteht meiner Meinung nach aber auch die große Gefahr, dass uns in der Folge die Kernenergie als Notlösung präsentiert wird. Allerdings ist es denkbar beziehungsweise zu erwarten, dass bei wiederauflebenden Atomausbauplänen ebenfalls Verfassungsbeschwerde eingelegt wird, da auch der zwangsläufig anfallende radioaktive Atommüll eine Bürde ist, die folgenden Generationen nicht ohne Weiteres zugemutet werden kann. Insofern ist das Gerichtsurteil richtungsweisend in vielerlei Hinsicht.

Droht uns dennoch eine Renaissance der Atomenergie?

Zunächst einmal folgende Feststellung: selbst nach dem jeweils neuestem Stand der Technik sind Atommeiler nie hundertprozentig sicher, wie man am Unfall im Kernkraftwerk Fukushima unschwer erkennen kann. Auch der erst zwei Jahre vor dem Super-GAU in Tschernobyl errichtete russische Reaktor war damals das Modernste, was es in den 80ern gab. Die Techniker vor Ort konnten jedoch nicht damit umgehen und ließen einen an sich harmlosen Testlauf außer Kontrolle geraten. Menschliches Versagen verursachte dort also eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Solch ein verunglücktes Kraftwerk muss in Folge stark gesichert und über viele hunderttausend Jahre bewacht werden. Doch auch jetzt schon drohen die beiden Reaktorruinen wieder Probleme zu bereiten. Aus Tschernobyl wird von Besorgnis erregenden Vorkommnissen im Inneren des Sarkophags berichtet und auch in Fukushima bahnt sich eine weitere Umweltkatastrophe durch das Ablassen der gigantischen Mengen an kontaminiertem Kühlwasser ins Meer an. Ist dann ein weiterer solcher Vorfall überhaupt in irgendeiner Form zu verantworten? Der unmittelbare Nutzen von Kernenergie steht doch in keinstem Verhältnis zum Schaden, der bei einem Unfall entsteht!

Sonne und Wind hingegen werden seit mehr als 30 Jahren ohne größere Störfälle zur Energieerzeugung genutzt. Bei einer Stilllegung von Erzeugungsanlagen bleiben nur wertvolle Rohstoffe übrig, die zunehmend gut recycelt werden können. Zwar gibt es bisweilen Proteste durch Anwohner, die sich vornehmlich durch die räumliche Nähe von Windparks belästigt fühlen. Es handelt sich im Vergleich zur Kernkraft aber um vergleichsweise junge Technologien. Kontinuierliche Weiterentwicklung macht sie in den kommenden 10 bis 20 Jahren vermutlich so effizient und unauffällig, dass sich keiner mehr an ihrem Erscheinungsbild stört.

Um also eine Exhumierung der bereits totgeglaubten Atomkraft überflüssig zu machen, benötigen wir eine Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien auf die doppelte Geschwindigkeit – im Minimum. Dies gelingt durch die Abschaffung vieler heute noch existierenden Hürden, insbesondere für die Errichtung von Onshore-Windparks, und die Schaffung von neuen Anreizen für den privaten Ausbau. Allerdings sollten diese nicht unbedingt in einer Erhöhung der EEG-Vergütung münden, bei der nur wieder höhere Anlagenpreise gerechtfertigt werden und mancher Hersteller seine Marge maximieren kann. Vielmehr sollten intelligentere Fördermaßnahmen ins Spiel gebracht werden wie Steuerersparnisse, Abschaffung von Umlagen für die Betreiber oder echte Industrieförderung für die Ansiedelung von lokalen Produzenten. Wenn das Material nicht mehr um die halbe Welt gefahren wird, kann viel CO2 eingespart werden – und die Produkte können obendrein preiswerter angeboten werden.

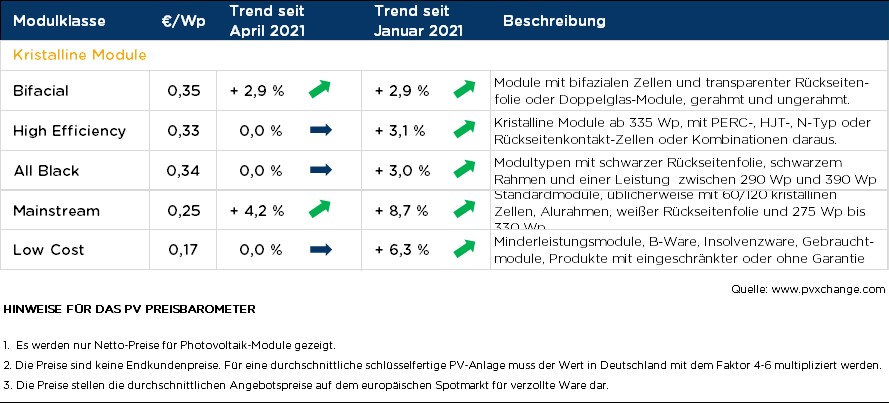

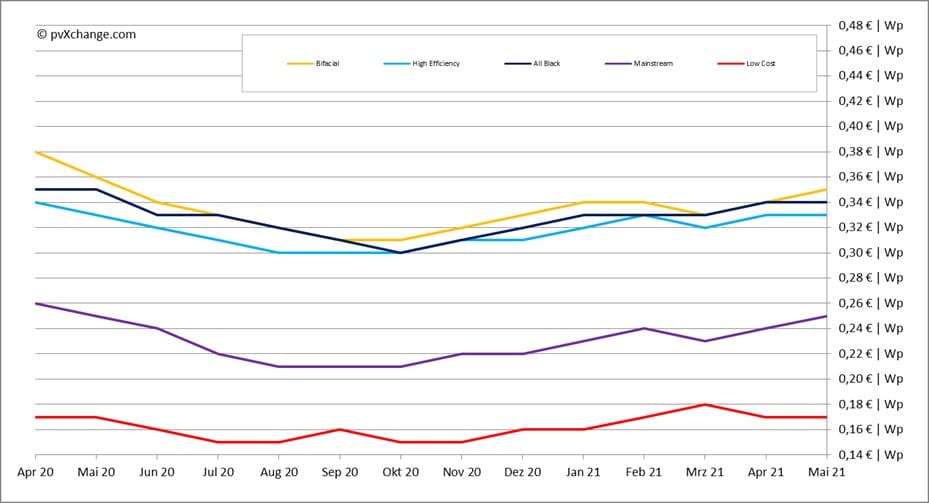

Übersicht der nach Technologie unterschiedenen Preispunkte im Mai 2021 inklusive der Veränderungen zum Vormonat (Stand 17.05.2021):

— Der Autor Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit über 20 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die international bekannte Online-Handelsplattform pvXchange.com, über die Großhändler, Installateure und Servicefirmen neben Standardkomponenten auch Solarmodule und –wechselrichter beziehen können, welche nicht mehr hergestellt werden, aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaik-Anlagen dringend benötigt werden. —

— Der Autor Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit über 20 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die international bekannte Online-Handelsplattform pvXchange.com, über die Großhändler, Installateure und Servicefirmen neben Standardkomponenten auch Solarmodule und –wechselrichter beziehen können, welche nicht mehr hergestellt werden, aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaik-Anlagen dringend benötigt werden. —

Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Danke – ein AKW ist auch nur ein Kochtopf mit schlechtem Wirkungsgrad und die Asche muss man verdammt lange auskühlen lassen

Mein PV-Projekt in den Bündner Bergen (160m2) zeigt die Problematik schonungslos auf: Zwar kann ich den Strombedarf meiner 5 Wohnungen auf Jahresbasis zu 100% mit Solarenergie decken, trotzdem bleibt der Eigenverbrauch mit gut einem Drittel mager. Da nützt auch die beste Speichertechnologie nichts bzw. ich muss mich auf das EW verlassen, das allenfalls auf einen Pumpspeicher zurückgreifen kann. Die Winter/Sommerproblematik ist einfach da. Und Windenergie dürfte im eher windschwachen Süden kaum je eine grosse Rolle spielen (auch weil der Landschaftsschutz hoch gewichtet wird).

Deutschland hätte lieber die Kohlenstoffschleudern abgestellt, als den vorzeitigen Atomausstieg. Das hätte dem Klima definitiv mehr gebracht. Neue AKW’s sind von den Kosten bzw. den langem Realisierungszeitraum keine Option mehr. Würde es allerdings eine neue Technologie geben, die den ganzen Abfall entschärft, müsste man darauf zurückkommen.

Und wieviel bleibt vom ursprünglichen PV-Ertrag, wenn man Übertragungsverluste, Umwandlung in Wasserstoff, Speicherung, Umwandlung in Strom berücksichtigt? Und die graue Energie?

Was natürlich auch für fossile Energieträger gilt.

Ich jedenfalls freue ich auf mein praktisches Experiment und was dabei rauskommt.

Sehr geehrter Herr Schnyder,

dann bauen Sie sich doch einen Mini-Atomreaktor in den Keller Ihrer Wohnungen. Schwer den Zynismus in Ihrer Aussage zu ertragen. Haben Sie sich mal Bilder der Opfer einer Strahlenkatastrophe wie sie in Fukushima oder Tschernobyl passiert sind angesehen?

Sich für Atomkraft auszusprechen ist aus meiner Sicht schlicht Menschenverachtend. Insbesondere geenüber unseren Nachkommen. Bitte machen Sie sich dies bewusst. Ein entweder-oder Argument zwischen Atomkraft und Kohleverstrohmung ist in etwa so sinnvoll wie den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.

Die gute Nachricht: Was die landes- oder weltweite Versorgund durch Erneuerbare Energien angeht, gibt es recht einfach nachvollziehbare Berechnungen, das dies ohne weitere Investitionen in „Brückentechnologien“ (achtung Euphemismus!) möglich ist. Nicht von Hardlinern argumentiert sondern beispielsweise von der doch recht konservativen Bundesregierung beauftragt.

Bezüglich Ihrer Beschreibung von PV-Ertrag eine freundliche Korrektur: Aus einer Solarzelle kommt Solarstrom. Direkt! Insofern entstehen erst beim Transport und bei der in unseren Breiten notwendigen Umwandlung in Wechselstrom (die Solarzelle selbst erzeugt Gleichstrom) Verluste. Diese liegen bei einer modernen PVA zwischen 10 und 15 Prozent. Der Wirkungsgrad eine PVA einschließlich aller auftretender Verluste liegt bei etwa 85 bis 90 Prozent. Ich arbeite als Ingenieur in einem Gutachterbüro und berechne derartige Zahlen täglich.

Wenn Sie einen Elektrolyseur direkt neben die PVA bauen brauchen sie keinerlei Übertragungsverluste berechnen. Sie haben Recht bei der Argumentation, dass Elektrolyseure Umwandlungsverluste aufweisen. Und auch die Rückverstrohmung „kostet“ Energie. Da die kWh PV-Strom aber ständig günstiger wird (Schauen Sie sich die Preisentwicklung pro kWh der letzten 20 Jahre an!) und jetzt schon auf einem Niveau ist, aufdem keine andere Technologie konkurrieren kann (Südspanien oder Süditalien – was nun wirklich nicht weit weg ist 2 bis 3 Eurocent, Deutschland bei 4 bis 5 Eurocent je nach Standort), werden die von Ihnen genannten Hürden relativ schnell verschwinden. Winkraftanlagen deren Nabenhöhen oberhalb des Waldes liegen sind bereits am Markt. Im Süden Deutschlands scheitert die Windkraft lediglich an bürokratischen Hürden und – zugegebenermaßen – zum Teil auch an der weniger geschickten Einbindung der Bevölkerung vor Ort. Da müssen die Projektentwickler einfach dazulernen und die Menschen vor Ort besser einbinden.

Zusammengefasst würde ich behaupten wollen: Das sind doch mal gute Nachrichten wie ich finde.

Beste Grüße!

Da die ersten PV-Grossanlagen in Portugal und den SAEbei 1 €-Cent angelangt sind, sehe ich die Diskussion als gegessen bzw. sinnlos an.

KKW werde teurer und damit deren Strom, der jetzt schon 10 Cent kostet, mit staatlicher Garantie von 30 Jahren wie in GB…

PV- wird (noch) billiger. Wer in KKW investiert ist schlicht dumm und schmeisst Geld zum Fenster hinaus. Deshalb gibt es weltweit auch keine neuen KKW die privat finanziert werden und auf Garantien verzichten können.